Hyperliquid事件公关复盘:技术止血之后,品牌信任该如何修复?

3 月 26 日,去中心化衍生品交易平台 Hyperliquid 经历了一次突如其来的信任考验。

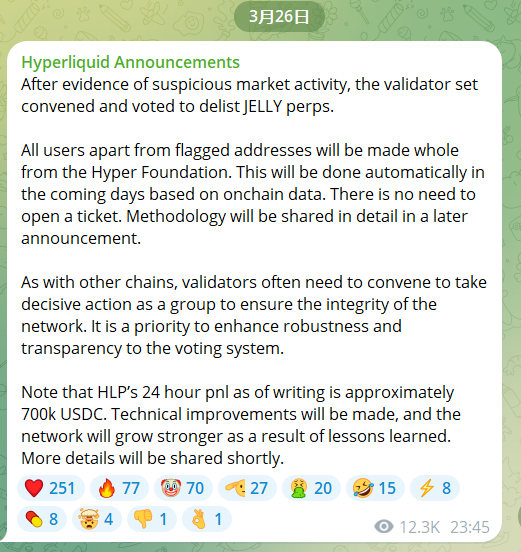

一场由鲸鱼账户主导的价格操纵行动,引爆了 $JELLY 永续合约的异常波动,平台流动性池(HLP)因此面临高达 2 亿美元的潜在风险敞口。危机发生几小时后,Hyperliquid 迅速通过验证者委员会投票决定下架相关合约,并承诺由基金会自动全额补偿非违规用户。

图片来源:网络

虽然事件暂时告一段落,但随之而来的,是更值得关注的问题:当一个强调“去中心化治理”的平台在风险面前选择集中决策和资产补偿,它的底层治理逻辑、品牌公关策略、风控体系是否足够成熟?又是否足以支撑其在剧烈波动周期下的可持续发展?

从处理速度到对外声明,再到机制透明度与用户沟通方式,Hyperliquid 此次危机应对的路径,为 Web3 项目提供了一个活生生的“实战样本”。我们试图从公关与运营角度复盘这场事件,试图回答一个核心问题:技术危机可以快速止血,但品牌信任该如何修复?

一、危机应对初现章法:快速止损与情绪安抚

2、机制模糊与治理黑箱:用户疑虑为何难以平息?

尽管 Hyperliquid 在第一时间做出补偿承诺,但其公告中的关键细节披露明显不足。补偿如何计算?筛选逻辑基于哪些链上数据?资金来源是否具备持续性?这些本应在第一时间交代清楚的要点,被模糊处理,引发了用户的二次焦虑,受 $JELLY 代币清算的影响,平台单日 USDC 净流出达 1.84 亿美元。

与此同时,平台强调“通过验证者投票决定下架合约”,却未同步公布投票机制、参与节点及治理流程,导致部分用户质疑其“去中心化治理”是否只是形式。尤其在处理结果已出、流程未见的情况下,用户对于“谁有权做决定”这一核心问题,始终未能获得清晰答案。

写在最后:危机之后,真正的考验才开始

Hyperliquid 在风险识别机制、治理透明度、信息披露节奏上的短板已经被集中放大。当前,危机应对的“第一阶段”已完成,真正影响未来走向的,是“第二阶段”的处理深度。

如何兑现补偿?如何升级风控?如何让治理更透明?这些问题的答案,将决定 Hyperliquid 在用户心中的长期定位。

在Web3这个一切透明、节点众多、社区声音极其敏感的环境中,“不会出错”是奢望,但“出错后怎么应对”,才是项目能否长期存活的核心能力。

某种程度上,Hyperliquid 的这次风波,是一次针对整个 DeFi 叙事的“实战考”。考验的不止技术架构,更是治理韧性与公关能力。

免责声明:本文所使用的所有图片、数据和信息来源网络、仅供参考,若涉及版权问题,请及时与我们联系,我们将做出相应处理。文章中的观点、数据和分析仅代表作者个人观点,不构成任何投资建议。所有统计数据来源于公开渠道,尽管我们尽力确保信息的准确性,但不保证其完整性和时效性,请读者自行判断和核实。